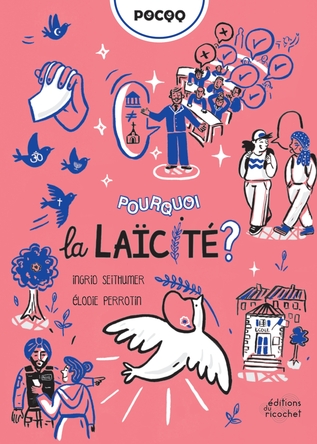

Extrait du livre Pourquoi la laïcité ?

Pourquoi la laïcité ? d'Ingrid Seithumer et Elodie Perrotin aux éditions du Ricochet

Pourquoi la laïcité ?

« Être libre, ce n'est pas seulement se libérer de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Nelson Mandela (1918-2013), extrait de son autobiographie publiée en 1990 « La laïcité signifie que, dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. » Abd Al Malik, né en 1975, rappeur, écrivain, réalisateur français

INTRODUCTION Le 11 août 2016, la police sort deux femmes de la plage de Cannes. Le motif ? Elles se baignaient en portant un « burkini ». Le 15 avril 2019 : après l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l’État s’engage à financer la reconstruction du dôme de la célèbre église. Le 16 octobre 2020 : la France apprend, choquée, le meurtre de Samuel Paty, professeur d’histoire dans un lycée du Val-d’Oise. Quel est le point commun entre tous ces événements ? Ils créent un débat sur la place et l’importance de la laïcité dans notre pays. Très présente dans les programmes scolaires depuis quelques années, la laïcité est devenue un mot clé de l’école, surtout depuis les attentats terroristes de 2015. Pourtant, elle est souvent perçue par les élèves comme une source d’interdits : interdiction de porter le voile, interdiction de montrer ses origines religieuses… La laïcité s'invite régulièrement dans les discussions avec les professeurs et les questions fusent. « Mais madame, pourquoi Sofia peut-elle porter une petite croix autour du cou alors que moi je n’ai pas le droit de porter le voile ? », « Moi, désolé, mais je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas m’habiller comme je veux, même à l’école… », « Pourquoi nous distribue-t-on chaque année la Charte de la laïcité ? ».

Sur les bancs des collèges et des lycées, les questions liées à la laïcité sont fréquentes et souvent mal comprises. Dans les médias, ce sujet fait aussi souvent la une de l’actualité. Depuis plus de trente ans, il est au cœur de débats politiques et médiatiques. Les uns ont peur que la laïcité ne soit pas bien respectée, d’autres voudraient qu’elle soit plus stricte, d’autres encore appellent à son apaisement. Selon un sondage réalisé en janvier 2020, 78 % des personnes interrogées estiment que la laïcité « fait partie de l’identité de la France ». Dans le même temps, elle souffre trop souvent d’une mauvaise compréhension. Considérée comme un des piliers de la France, sait-on en effet vraiment ce qu’est la laïcité ? Pourquoi est-elle si importante ? Que se cache-t-il derrière cette fameuse loi de 1905 dont on entend tant parler et qui en pose les règles ? Certains disent que la laïcité est une exception française, mais est-ce correct ? Et pourquoi les débats autour de la laïcité et de la place des religions sont-ils si vifs et à l’origine de tant de tensions et de crispations ? Les enjeux de la laïcité sont multiples. À l’intérieur de ces enjeux, se trouvent beaucoup d’idées reçues à déconstruire et dont il faut extraire le vrai du faux. Partons pour cette exploration en laissant au vestiaire nos craintes d'aborder un sujet trop théorique ou trop technique. La laïcité, c'est avant tout une longue histoire humaine, un voyage dans l'espace et dans le temps. La découvrir, c'est comme réunir pas à pas les pièces du puzzle qui constitue notre société.

Késaco LAÏCITÉ, UN MOT RÉCENT Le mot « laïcité » s’est formé assez tardivement, au xixe siècle, à partir de l’adjectif « laïque » (on écrit parfois aussi « laïc ») qui, lui, est beaucoup plus ancien. Ce dernier vient du grec laos, signifiant « peuple », par opposition à klerikos, « clerc », qui désigne un individu entré dans l'état ecclésiastique, c'est-à-dire faisant partie de l'Église. La personne laïque est donc d’abord quelqu’un n’appartenant pas au monde religieux. Il faut attendre le début des années 1870 pour que ce terme ne soit plus simplement un adjectif définissant ce qui n’est pas religieux. La première utilisation du mot « laïcité » dans un document officiel semble remonter à 1871. Elle est liée à la mise en place d’un enseignement non religieux par l’État. Alors aujourd’hui ? Comment se repérer dans tous les débats autour de la laïcité ? Comment la laïcité et les religions peuvent-elles cœxister ?

Vrai ? Faux ? Les idées reçues Dans notre vie de tous les jours, la laïcité est très présente. Parce qu’on en parle beaucoup, dans les médias, à l’école… Mais aussi parce qu’elle nous donne des droits et qu’elle suppose de respecter certaines règles pour mieux vivre en commun. Car la laïcité se vit au quotidien, même si l’on ne s’en rend pas forcément compte. Nous sommes tous concernés. Trop souvent, cela dit, des idées reçues circulent, parfois fausses, parfois vraies.

« La laïcité est contre les religions. » Faux ! Dans votre immeuble, vous avez peut-être des voisins catholiques, qui vont à la messe le dimanche, d’autres juifs, qui pratiquent le repos du shabbat, d’autres encore qui n’ont aucune religion et s’en portent bien ou qui étaient catholiques et ont décidé de devenir musulmans. En France, la diversité des croyances et des pratiques est grande. La laïcité ne défend pas une croyance plus qu’une autre. Elle repose sur la séparation de la société civile et de la société religieuse. L’État n’exerce aucun pouvoir religieux et les Églises aucun pouvoir civil. En séparant clairement le pouvoir civil du pouvoir religieux, la laïcité permet l’égalité de tous devant la loi. Cette égalité garantit la liberté de chacun d’adhérer aux convictions, croyances, ou idées de son choix. « Je peux m’habiller comme je veux dans la rue. » Vrai ! Dans la rue, mais aussi dans les transports en commun, dans les parcs, ou les musées, chacun est libre de manifester sa religion, car la laïcité suppose la liberté de conscience de chacun. Tous, que l’on soit musulman, catholique, juif, athée ... nous pouvons donc nous habiller comme nous le voulons dans ces espaces publics, que nos vêtements signifient une appartenance religieuse ou non, et nous pouvons afficher les signes de nos croyances. Une restriction existe : depuis une loi votée le 11 octobre 2010 nul ne peut porter, dans l’espace public, une tenue destinée à dissimuler son visage et ne permettant plus d’identifier la personne. Pourquoi cette loi ? Parce que cacher son visage est considéré comme une atteinte aux exigences minimales de la vie en société et que cela peut, dans de rares cas, porter atteinte à la sécurité publique. Sont ainsi interdits par exemple les voiles intégraux (burqa, niqab...), les cagoules qui ne laissent apparaître que les yeux, ou les masques. Mais on l’a vu avec la pandémie de Covid-19, où nous avons vécu masqués pendant deux longues années, lorsque la situation l’exige, les masques sont autorisés.